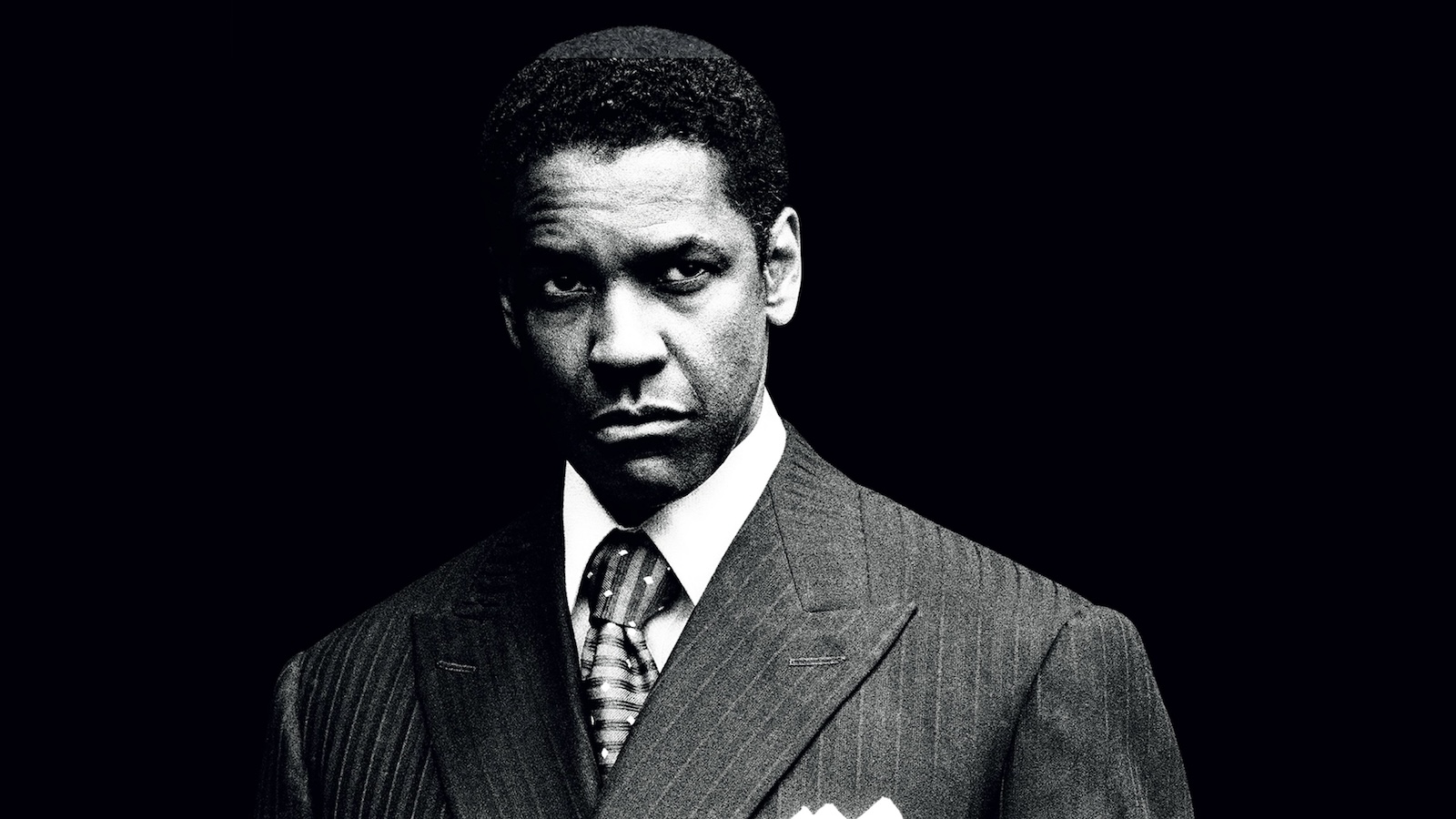

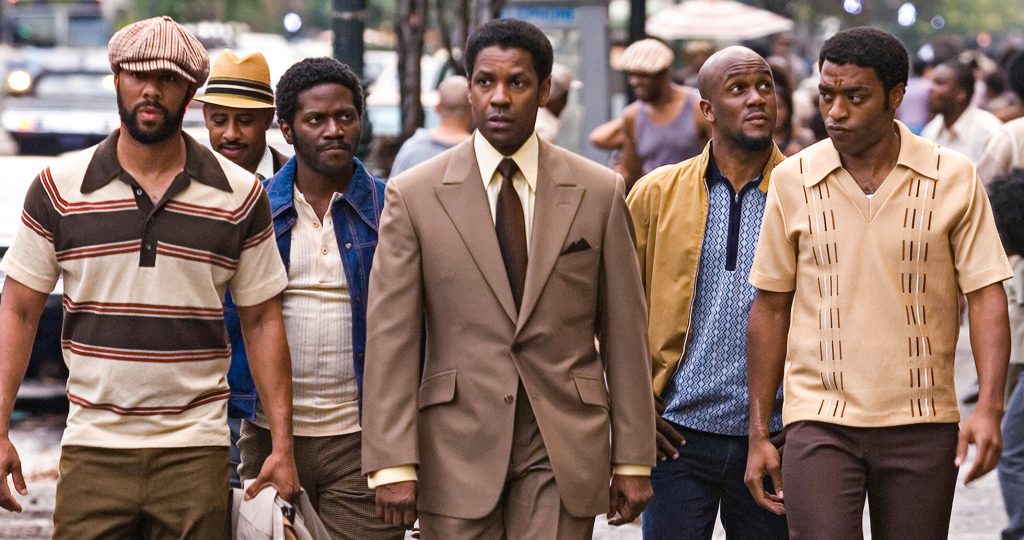

Frank Lucas bukan sekadar pengedar heroin. Ia seorang inovator gelap, pengusaha kelam yang mengerti bahwa pasar adalah soal kualitas, harga, dan jaringan. Dalam film ‘American Gangster’ (2007) karya Ridley Scott, Denzel Washington memerankan Lucas sebagai sosok penuh paradoks: kriminal berdarah dingin, namun memiliki disiplin bisnis dan etika tersendiri. Inilah potret kapitalisme jalanan: ketika negara lalai dan institusi korup, pasar gelap tumbuh subur, bahkan dikelola dengan prinsip lebih rapi daripada birokrasi resmi.

Bersetting di New York awal 1970-an, film ini menyoroti kehancuran kota yang tercabik oleh perang narkoba, rasisme struktural, dan institusi hukum yang busuk. Tapi justru di dalam kekacauan itu, seorang pemuda kulit hitam dari Harlem mampu menyaingi mafia Italia dalam bisnis heroin.

Ia tidak memakai kekerasan berlebihan seperti kartel Meksiko atau Godfather Corleone. Ia mengandalkan logistik, koneksi militer, dan satu merek unggulan: Blue Magic — heroin murni langsung dari ladang opium di Segitiga Emas.

Lucas tidak berdiri sendiri. Ia memanfaatkan situasi geopolitik: Perang Vietnam membuka peluang penyelundupan narkotika melalui peti jenazah tentara Amerika. Di sinilah Ridley Scott menyelipkan kritik sosial tajam. Perang bukan sekadar pertarungan ideologi, tapi ladang bisnis—legal dan ilegal. Lucas menggeser peran mafia Italia karena ia memotong rantai pasok. Baginya, seperti dalam bisnis modern, efisiensi adalah kunci. Ironisnya, ia menjalankan itu bukan di Wall Street, tapi di lorong-lorong Harlem yang suram.

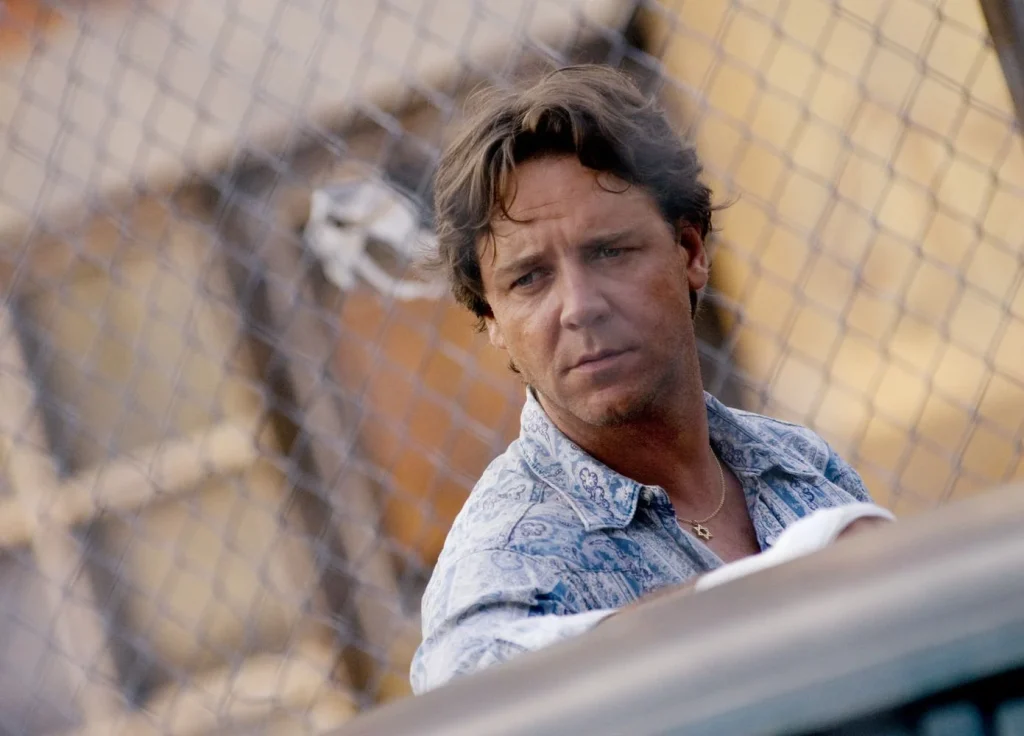

Lawan Lucas dalam film ini adalah Richie Roberts (Russell Crowe), seorang detektif antikorupsi yang idealis dan canggung. Roberts menjadi satu-satunya suara hukum yang bersih di antara institusi yang telah busuk. Ia bukan pahlawan konvensional. Rumah tangganya berantakan, moral pribadinya gamang, tapi ia berprinsip bahwa keadilan tidak bisa dinegosiasikan. Dalam dirinya, Ridley Scott menunjukkan betapa beratnya menjadi benar di tengah sistem yang salah.

Lucas dan Roberts bukan musuh dalam arti klasik. Keduanya adalah cermin dari satu sistem ekonomi yang sama—hanya berada di dua sisi hukum. Keduanya paham bagaimana permainan dijalankan. Bedanya, Lucas memilih melawan dari luar sistem, sedang Roberts mencoba memperbaikinya dari dalam. Keduanya sama-sama frustrasi pada negara, institusi, dan moralitas semu yang dijual oleh para pemilik kuasa.

Menariknya, film ini tidak menyajikan Lucas sebagai antagonis murni. Ia tampil lebih simpatik ketimbang sebagian polisi yang korup. Ia melarang bawahannya menjual barang oplosan. Ia membangun bisnis keluarga dan membantu komunitasnya. Di sinilah Ridley Scott mengaburkan batas antara benar dan salah. Seolah-olah film ini ingin menyampaikan bahwa dalam dunia yang hancur, kejahatan yang tertata bisa tampak lebih bermoral dibanding hukum yang busuk.

Ketika Lucas akhirnya ditangkap, ia tidak melawan. Ia malah membuka daftar panjang oknum polisi yang selama ini melindungi bisnisnya. Ia tahu kapan waktunya berhenti, dan bagaimana menjadikan dirinya berguna bagi sistem yang dulu ia permainkan. Dengan menjadi informan, Lucas membantu menjatuhkan lebih dari 100 polisi korup. Ia, si gembong narkoba, menjadi katalis reformasi kecil dalam institusi hukum yang bobrok.

Pertanyaannya: bagaimana seseorang seperti Lucas bisa tumbuh begitu besar tanpa terdeteksi bertahun-tahun? Jawabannya ada pada kegagalan negara dalam membangun sistem pengawasan, dan pada kebusukan moral yang menyebar dari jalanan hingga institusi. ‘American Gangster’ menyodorkan kritik keras: bahwa kejahatan seringkali hanyalah bayangan dari ketidakadilan struktural. Ketika negara gagal memberi kesempatan dan keadilan sosial, pasar gelap akan menciptakan jalannya sendiri—lengkap dengan etika, struktur organisasi, dan manajemen risiko.

Film ini lebih dari sekadar cerita kriminal. Ia adalah alegori tentang Amerika yang kehilangan arah moral: di satu sisi mengklaim perang terhadap narkoba, di sisi lain membiarkan aparatnya menjual perlindungan kepada pengedar. Perang terhadap narkoba, seperti disindir film ini, lebih menyerupai panggung sandiwara daripada upaya serius membasmi akar masalah.

Lucas bukan hanya pengedar. Ia adalah hasil dari sistem yang memberi ruang pada siapa saja yang bisa membaca celah. Dan dalam dunia kapitalistik yang tak memberi ampun bagi yang kalah, Lucas memilih menang—meski harus melawan hukum.

Pada akhirnya, ‘American Gangster’ adalah narasi yang memaksa kita meninjau ulang batas antara moral dan legal. Siapa yang benar? Siapa yang jahat? Ketika polisi bisa dibeli dan pengedar bisa menyejahterakan warga, kita sadar bahwa persoalan bukan lagi hitam-putih, tapi labirin kelabu yang memantul di setiap sudut masyarakat.

Lucas mungkin dihukum, tapi sistem yang menciptakannya tetap berdiri. Dan selama negara gagal memperbaiki akar ketimpangan, Frank Lucas-Frank Lucas lain akan selalu lahir—bukan dari kemewahan, tapi dari keputusasaan yang dijadikan peluang.