Film Godzilla (1954), atau Gojira dalam judul aslinya, bukan sekadar film monster pertama Jepang, melainkan sebuah karya sinema yang menandai lahirnya ikon budaya global sekaligus refleksi mendalam atas luka sejarah bangsa.

Disutradarai oleh Ishirō Honda dan diproduksi oleh Toho Studios, film ini berdiri di perbatasan antara fiksi ilmiah dan tragedi kemanusiaan. Lahir kurang dari satu dekade setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Godzilla menjadi simbol kolektif dari rasa bersalah, ketakutan, dan peringatan terhadap kekuatan destruktif manusia sendiri.

Plot Godzilla dimulai dengan munculnya serangkaian kapal yang hancur secara misterius di lautan Jepang. Seiring penyelidikan dilakukan, ilmuwan Dr. Yamane (Takashi Shimura) menemukan bahwa penyebab kehancuran tersebut adalah makhluk purba raksasa yang terbangun akibat uji coba nuklir di lautan Pasifik. Monster itu, yang kemudian dikenal sebagai Godzilla, bangkit dari laut dan mengamuk di Tokyo, menghancurkan segalanya dalam jalannya.

Di tengah kekacauan itu, muncul konflik moral antara sains dan kemanusiaan, antara keinginan untuk mempelajari Godzilla dan kebutuhan untuk menghancurkannya demi keselamatan umat manusia.

Script karya Honda dan penulis naskah Takeo Murata dirancang dengan struktur klasik tragedi modern. Alih-alih menjadikan Godzilla sebagai monster tanpa jiwa, film ini memperlakukannya sebagai manifestasi dari kekuatan alam yang bangkit melawan keserakahan manusia.

Dialog-dialognya mengandung subteks politik dan moral yang kuat, terutama dalam perdebatan antara Dr. Yamane yang ingin melindungi makhluk itu sebagai bukti ilmiah dan Serizawa (Akihiko Hirata) yang bergulat dengan penemuannya—senjata pemusnah massal bernama Oxygen Destroyer. Dengan cara yang tenang namun menghantui, film ini menanyakan: apa artinya menjadi manusia ketika sains digunakan untuk menghancurkan kehidupan?

Plot film ini bergerak dengan ritme lambat namun intens, membangun suasana mencekam sejak awal. Honda tidak terburu-buru menampilkan monster itu; sebaliknya, ia menanamkan rasa takut melalui kabar dan bayangan sebelum akhirnya memperlihatkan Godzilla secara utuh. Pendekatan ini memberikan efek psikologis yang mendalam—rasa teror yang tak terlihat justru terasa lebih menakutkan. Ketika akhirnya Godzilla muncul di Tokyo, kehancuran yang ia timbulkan bukan hanya visual, tetapi juga emosional, seperti luka lama bangsa Jepang yang kembali menganga.

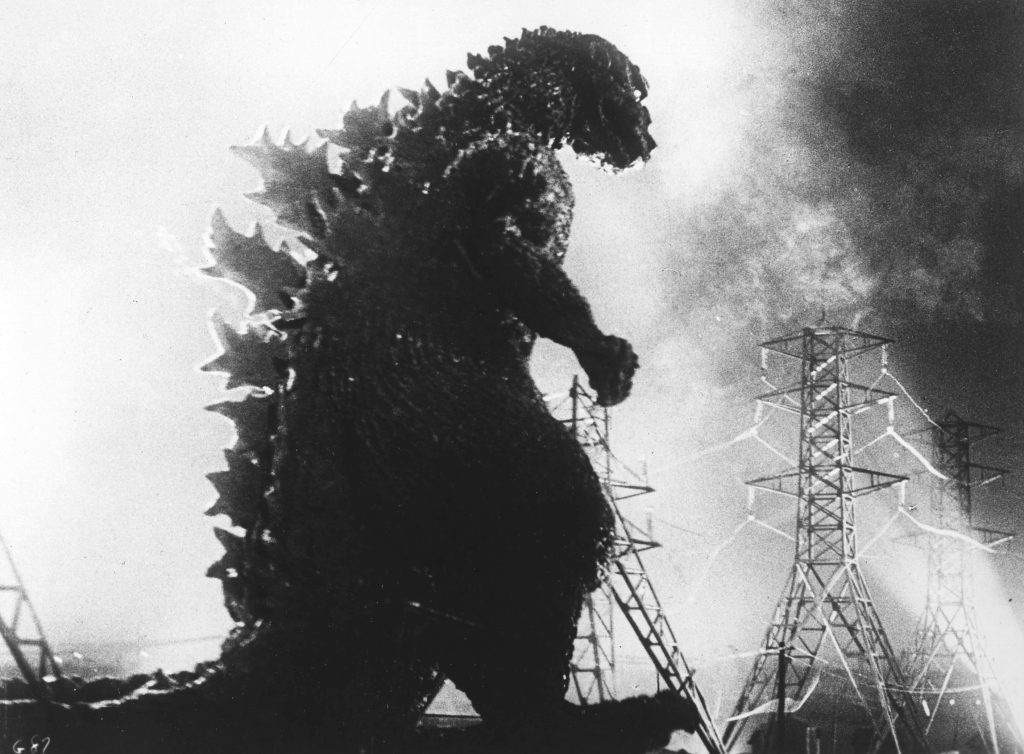

Sinematografi karya Masao Tamai adalah elemen penting yang mengangkat Godzilla dari sekadar film monster menjadi karya sinema berlapis makna. Dengan teknik hitam-putih yang kontras tinggi, Tamai menangkap bayangan Godzilla yang menjulang di antara reruntuhan kota seperti roh perang yang tak bisa dipadamkan. Efek miniatur dan kostum suitmation (yang kini legendaris) dikerjakan dengan detail luar biasa oleh Eiji Tsuburaya. Meski teknologi terbatas, permainan cahaya, kabut, dan skala menciptakan ilusi kehancuran yang monumental. Hasilnya bukan sekadar tontonan efek praktis, melainkan pengalaman sinematik yang mengguncang imajinasi.

Akting para pemeran memperkuat nuansa serius film ini. Takashi Shimura, aktor veteran yang juga dikenal lewat karya Akira Kurosawa, memberikan performa tenang namun berwibawa sebagai Dr. Yamane—sosok ilmuwan yang lebih memilih pengetahuan ketimbang kekerasan. Akihiko Hirata sebagai Serizawa menampilkan tragedi moral paling kuat dalam film ini. Keputusannya di akhir film—mengorbankan diri untuk menghancurkan Godzilla agar teknologi senjatanya tak disalahgunakan—menjadi simbol pengorbanan dan tanggung jawab etika yang sangat relevan hingga kini.

Screenplay Godzilla memperlihatkan kepiawaian Honda dalam meramu drama manusia dengan spekulasi ilmiah dan kritik sosial. Film ini tidak pernah sekadar tentang monster yang menghancurkan kota; ia adalah alegori tentang akibat dari penyalahgunaan kekuatan dan kehilangan kemanusiaan dalam era atom. Dalam konteks sejarah, Godzilla adalah representasi dari trauma nasional Jepang terhadap perang dan nuklir—monster yang lahir bukan dari fiksi, tapi dari rasa bersalah dan penderitaan nyata.

Skor musik garapan Akira Ifukube turut memperkuat atmosfer film dengan komposisi berat dan menghantui. Dentuman orkestra yang mengiringi kemunculan Godzilla bukan hanya menambah ketegangan, tetapi juga membangun karakter sonik sang monster—mengubahnya menjadi entitas tragis yang tak bisa dikendalikan. Suara raungan Godzilla yang ikonik hingga kini masih menjadi simbol universal dari kehancuran dan ketakutan manusia terhadap ciptaannya sendiri.

Lebih dari tujuh dekade kemudian, Godzilla tetap relevan. Ia berbicara tentang tanggung jawab moral manusia di hadapan kemajuan teknologi, dan tentang bagaimana luka sejarah bisa mengambil bentuk yang tak terduga. Film ini mengingatkan kita bahwa ketakutan paling dalam bukan datang dari makhluk luar biasa, melainkan dari diri kita sendiri—dari keinginan untuk bermain sebagai Tuhan.

Sebuah mahakarya sinema yang melampaui genre monster—tragis, indah, dan abadi. Godzilla (1954) adalah jeritan moral dari bangsa yang pernah terbakar, sekaligus doa agar sejarah tak pernah terulang.

Happy Godzilla Day!

Godzilla Day diperingati pada tanggal 3 November. Tanggal ini dipilih karena Godzilla film pertama kali dirilis secara luas di Jepang pada 3 November 1954.

Godzilla sebagai karakter awalnya dibuat sebagai alegori kehancuran senjata nuklir / trauma Jepang pasca Perang Dunia II. Ini membuat Godzilla bukan sekadar monster hiburan, tapi juga bagian dari pesan budaya / kritik sosial.