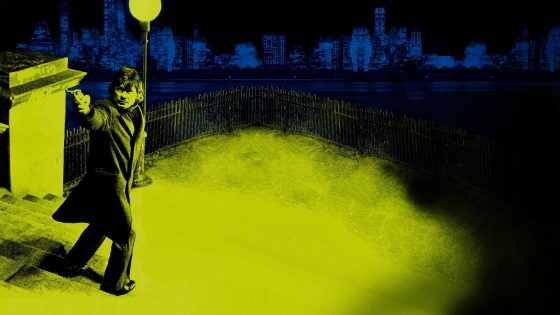

Di sebuah kota kecil yang lengang di pedalaman Mississippi, Amerika Serikat, rasa keadilan tercekik oleh akar-akar rasisme yang telah mengendap berabad-abad lamanya. “A Time to Kill” karya sutradara Joel Schumacher bukan hanya sebuah drama pengadilan, tetapi pergulatan moral antara hukum, keadilan, dan nurani.

Film yang diadaptasi dari novel debut John Grisham ini menyulut percakapan panjang tentang peradilan yang netral dalam masyarakat yang tidak pernah benar-benar bebas dari luka rasial.

Carl Lee Hailey, seorang ayah kulit hitam yang diperankan dengan emosional oleh Samuel L. Jackson, tidak bisa menerima begitu saja ketika putrinya yang berusia 10 tahun diperkosa dan disiksa oleh dua pria kulit putih. Alih-alih percaya pada sistem hukum yang sudah berkali-kali mengecewakan komunitasnya, ia memilih menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Ia membunuh para pelaku secara terang-terangan di depan pengadilan.

Di sinilah cerita bermula. Carl Lee tidak melarikan diri. Ia menyerahkan diri dan bersiap menghadapi konsekuensi. Masyarakat gempar, opini publik terbelah, dan sistem hukum mulai bergerak seperti kereta tua yang membawa beban sejarah panjang perbudakan dan ketidaksetaraan.

Jake Brigance (diperankan oleh Matthew McConaughey), seorang pengacara muda kulit putih dengan idealisme yang belum lapuk oleh kompromi, menerima tantangan untuk membela Carl Lee. Dalam masyarakat yang masih dijejali simbol-simbol supremasi kulit putih, keputusannya mengundang cemooh dan teror. Rumahnya dibakar, keluarganya diancam, dan pengadilan berubah menjadi panggung dramatisasi tentang siapa yang layak hidup dan siapa yang pantas dihukum.

Film ini memang tidak menawarkan kejutan hukum ala film pengadilan lainnya. Tak ada bukti tersembunyi atau kesaksian mencengangkan yang muncul di menit-menit terakhir. Yang menjadi daya tarik utama adalah dilema moral: apakah membunuh dua pelaku pemerkosaan yang mungkin lolos dari hukuman adalah sebuah kejahatan, atau bentuk perlawanan terakhir terhadap sistem yang timpang?

Joel Schumacher menyutradarai film ini dengan tekanan emosi yang konsisten. Adegan pengadilan digarap bukan sebagai tontonan legalistik semata, tetapi sebagai tempat pembuktian empati dan keberanian. Kamera tak segan menyorot wajah-wajah gelisah, marah, dan penuh keraguan—dari juri, hakim, hingga penonton sidang. Musik yang digubah oleh Elliot Goldenthal memperkuat atmosfer mencekam dan getir sepanjang film.

Salah satu adegan paling menggetarkan muncul menjelang akhir persidangan. Jake Brigance, yang nyaris kehilangan segalanya karena membela Carl Lee, akhirnya menyampaikan pembelaan penutupnya. Ia meminta juri membayangkan gadis kecil yang disiksa secara brutal, lalu menutup dengan kalimat menghentak: “Sekarang bayangkan dia berkulit putih.” Kalimat itu bagai palu godam bagi kesadaran yang tertidur.

“A Time to Kill” tak berpretensi sebagai film objektif. Ia secara terang memihak: bahwa hukum harus menyertakan rasa keadilan, bukan hanya teks undang-undang. Kritik pun datang dari berbagai penjuru. Sebagian kalangan hukum menuduh film ini romantik dan membenarkan vigilantisme. Tapi Schumacher dan Grisham seakan berkata: dalam dunia yang tidak adil, akankah kita tetap berlindung di balik prosedur?

Samuel L. Jackson menampilkan performa akting yang kuat, penuh kemarahan dan cinta ayah yang tak terbendung. Sementara McConaughey tampil meyakinkan sebagai pengacara yang bergulat antara ketulusan dan kepentingan pribadi. Sandra Bullock sebagai Ellen Roark, aktivis hukum Harvard yang membela Carl Lee, memperkaya narasi dengan perspektif progresif dan keberanian intelektual perempuan muda.

Namun film ini tak lepas dari kritik. Ada yang menilai tokoh Jake Brigance terlalu diselamatkan sebagai “pahlawan kulit putih” yang datang menolong. Isu ketimpangan struktural dan peran komunitas kulit hitam kurang tergali dalam konteks yang lebih luas. Walau begitu, Schumacher tetap berhasil menampilkan gambaran masyarakat Selatan Amerika yang terbelah oleh kebencian masa lalu dan harapan masa depan.

Relevansi “A Time to Kill” tak lapuk oleh waktu. Di tengah dunia yang masih dipenuhi ketidakadilan rasial, diskriminasi sistemik, dan kegagalan hukum memberi rasa aman pada semua warganya, film ini menjadi pengingat bahwa keadilan bukan soal apa yang tertulis, tetapi apa yang dirasakan bersama. Bahwa kadang kala, seseorang harus memilih antara taat pada hukum atau membela kebenaran.

Indonesia sendiri tak asing dengan dilema serupa. Ketika hukum dianggap mandul dan keadilan terasa jauh, muncul banyak “pembela” yang memilih jalur kekerasan, dari warga yang main hakim sendiri hingga tokoh publik yang menjustifikasi kekerasan atas nama keadilan. Kita tahu bahwa ini bukan jalan keluar. Tapi kita juga tahu, ketimpangan dan ketidakadilan adalah bahan bakar bagi keputusasaan.

“A Time to Kill” bukan sekadar film. Ia adalah percakapan panjang tentang apa arti keadilan dalam dunia yang tidak sempurna. Film ini menyuguhkan pertanyaan yang akan terus menggema di ruang sidang, meja redaksi, dan ruang keluarga: Bila Anda ada di posisi Carl Lee, akankah Anda lakukan hal yang sama?