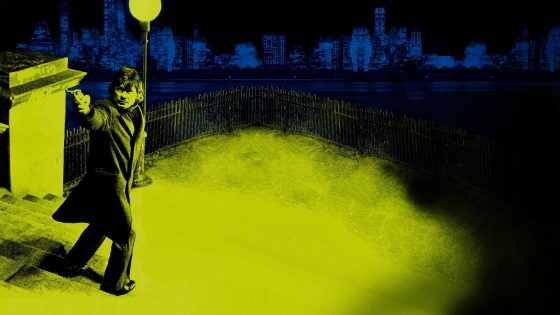

Di sebuah kota kecil di Selatan Amerika, luka sejarah menganga tanpa banyak suara. Bukan karena tak ada yang terluka, melainkan karena semua telah terbiasa bungkam. Dalam film Mississippi Burning (1988), sutradara Alan Parker menggali lubang dalam dari tanah basah Mississippi dan menarik ke permukaan kisah tentang kebencian rasial, keadilan yang tertahan, dan sejarah yang memihak.

Film ini bukan sekadar drama kriminal. Ia adalah potret sunyi sebuah negeri yang konon menjunjung kebebasan, tapi justru mencengkram kuat leher mereka yang menuntut kesetaraan.

Latar cerita diambil dari peristiwa nyata: pembunuhan tiga aktivis hak sipil—James Chaney (kulit hitam), dan Andrew Goodman serta Michael Schwerner (kulit putih)—yang terjadi pada Juni 1964 di Philadelphia, Mississippi. Namun Parker dan penulis naskah Chris Gerolmo memilih pendekatan bebas: nama kota diubah, tokoh-tokoh dirombak, dan perhatian utama dialihkan dari korban ke dua agen FBI yang menyelidikinya.

Kekerasan yang Membisu

Dari awal film, suasana ditegakkan bukan oleh ledakan atau suara tembakan, melainkan oleh kesenyapan yang membekap. Dua agen FBI, Rupert Anderson (Gene Hackman) dan Alan Ward (Willem Dafoe), tiba di kota Jessup County untuk menyelidiki hilangnya tiga aktivis. Namun mereka segera menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar misteri kriminal, melainkan sistem kekuasaan yang kokoh dan brutal: sheriff rasis, polisi yang menjadi bagian dari Ku Klux Klan, dan warga kulit putih yang lebih memilih menunduk daripada menyaksikan kebenaran.

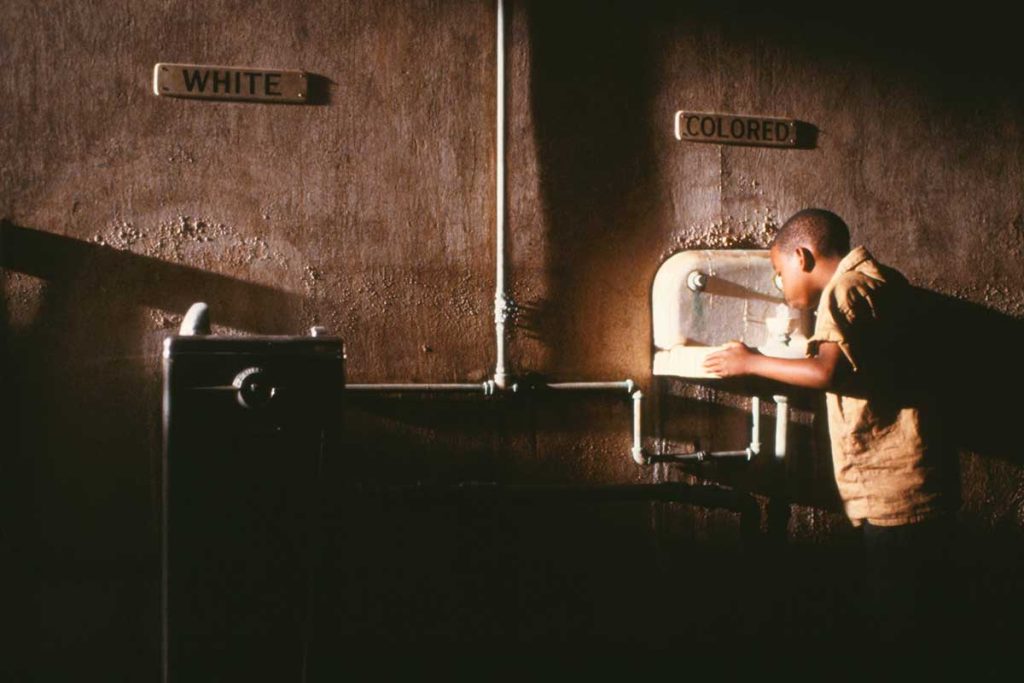

Dalam lanskap itu, warga kulit hitam digambarkan nyaris tak bersuara. Mereka ada di sana, dalam tatapan takut, dalam tubuh yang memar, dalam nyanyian gereja yang lirih. Tapi nyaris tak ada dari mereka yang diberi ruang untuk menyampaikan narasinya sendiri. Di titik inilah Mississippi Burning memancing kontroversi.

Film ini dianggap terjebak pada “narasi penyelamat kulit putih”—sebuah kecenderungan Hollywood untuk menempatkan protagonis kulit putih sebagai pusat dari perjuangan orang kulit hitam.

Padahal sejarah mencatat, gerakan hak sipil digerakkan oleh keberanian luar biasa dari komunitas Afro-Amerika itu sendiri. Para pemuda seperti Chaney, yang menghadapi intimidasi setiap hari. Para ibu yang mengorganisasi boikot bus. Para pastor dan murid sekolah yang berani melawan hukum tak tertulis segregasi.

Ruang Abu-abu dan Realisme

Meski demikian, Parker tidak sedang membuat film sejarah; ia membuat film tentang rasa takut, frustrasi, dan kemarahan. Gene Hackman sebagai Rupert Anderson tampil meyakinkan: ia bukan pahlawan steril, tapi mantan sheriff dengan insting jalanan. Dalam salah satu adegan paling dikenang, ia berkata kepada Ward, “You don’t know how it works down here.” Sebuah kalimat yang bisa dibaca sebagai pembelaan, sekaligus pengakuan akan sistem sosial yang membusuk.

Anderson lebih memilih metode intimidasi—memprovokasi, menipu, bahkan menyiksa—untuk mendapatkan kebenaran. Sementara Ward, agen muda dari Washington, terpaku pada aturan dan prosedur hukum. Ketegangan antara mereka merefleksikan perdebatan lama: mana yang lebih efektif, idealisme atau pragmatisme? Dalam kota yang hukum formalnya telah diperalat untuk menindas, siapa yang bisa dipercaya untuk menegakkan keadilan?

Lewat kontras ini, Parker mengajak penonton menimbang ulang makna hukum dan moralitas. Keputusan FBI untuk akhirnya menggunakan cara-cara di luar hukum demi memecahkan kasus bisa terbaca sebagai bentuk keputusasaan, atau barangkali justru kritik pada sistem yang tak bisa dipercaya. Bahwa hukum, dalam konteks rasisme yang terstruktur, bisa menjadi alat represi sama seperti pentungan atau tali gantung.

Atmosfer sebagai Narasi

Yang tak bisa diabaikan adalah bagaimana atmosfer dalam Mississippi Burning bekerja nyaris sebagai tokoh tersendiri. Sinematografi Peter Biziou—yang memenangkan Oscar untuk kategori ini—menyuguhkan gambar-gambar dengan warna hangus: langit senja berwarna jingga darah, lorong gelap kantor sheriff, hingga ladang luas tempat tiga jenazah dikuburkan. Tak ada metafora yang lebih gamblang dari adegan pembakaran gereja kecil berwarna putih, menyala dalam gelap malam, seperti kepercayaan yang dibakar oleh fanatisme.

Musik latar yang minim dan sunyi dialog menciptakan ketegangan yang menghantui. Rasisme di film ini tidak ditampilkan sebagai ledakan kemarahan, tetapi sebagai sesuatu yang menetap dan biasa. Itu yang membuatnya jauh lebih menyeramkan: ketika kekerasan menjadi keseharian, bukan pengecualian.

Politik Representasi

Kritik tetap perlu ditegakkan. Film ini menyisihkan para korban asli ke sudut bingkai. Para aktivis yang dibunuh hanya muncul sekilas; sebagian besar waktu dihabiskan untuk menunjukkan dilema moral dua agen FBI. Penonton diseret untuk berempati pada penegak hukum, bukan pada mereka yang benar-benar memperjuangkan perubahan sosial. Ini adalah pola yang jamak dalam perfilman arus utama Amerika—dan Parker, meski menyatakan niat baik, tak luput darinya.

Namun jika kita membaca Mississippi Burning bukan sebagai dokumenter, melainkan sebagai alegori, ia tetap penting. Di tahun 1988, saat isu rasisme belum ramai diperbincangkan dalam budaya pop arus utama, film ini muncul dengan berani. Ia membuka kembali luka yang ingin dikubur, dan menyodorkan kepada penonton pertanyaan yang tak mengenakkan: seberapa dalam kita terlibat dalam sistem penindasan, meski hanya dengan diam?

Api yang Tak Menyinari

Mississippi Burning adalah film yang membakar. Tapi api yang dinyalakan bukan selalu membawa terang. Di akhir cerita, meski para pelaku kekerasan ditangkap, kita tahu bahwa tak ada perubahan sistemik yang benar-benar terjadi. Gereja boleh dibangun kembali, tapi ketakutan tetap tinggal. Di sana, di kota kecil Mississippi, sejarah tak selesai, hanya diganti dengan versi yang lebih bisa diterima.

Bagi penonton Indonesia, film ini menawarkan renungan yang melampaui waktu dan tempat. Ia bicara tentang kekuasaan yang menindas, aparat yang berpihak, dan masyarakat yang memilih diam karena takut. Ia mengingatkan bahwa ketidakadilan tidak lenyap dengan satu tindakan heroik, melainkan butuh perubahan yang lebih dalam—dan keberanian untuk menghadapi wajah buruk sejarah.

Seperti kata James Baldwin, “Bukan semua yang dihadapi bisa diubah. Tapi tak ada yang bisa diubah sebelum dihadapi.” Mississippi telah terbakar. Pertanyaannya: siapa yang akan memadamkannya?