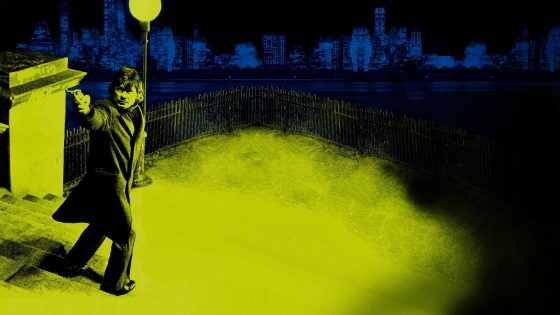

Sisu: Road to Revenge (2025) membawa kembali ikon kultus Aatami Korpi dalam sekuel yang mempertahankan kegilaan gore, ketabahan ekstrem, dan gaya hiper-maskulin khas film pertamanya. Disutradarai kembali oleh Jalmari Helander, film ini memperluas mitologi tentang Sisu—jiwa pantang menyerah orang Finlandia—melalui perjalanan brutal yang kali ini dibangun bukan hanya dari naluri bertahan hidup, tetapi juga dendam yang mendidih dalam kesunyian.

Plot film berfokus pada Aatami yang berusaha hidup tenang setelah peristiwa film pertama, namun masa lalu kembali memburunya ketika kelompok kriminal bersenjata menculik seseorang yang ia anggap sebagai satu-satunya ikatan terakhir dengan kehidupan normal. Dari sini, Road to Revenge benar-benar melakukan apa yang dijanjikan judulnya: Aatami melakukan perjalanan panjang melintasi tundra, desa-desa kecil, dan kawasan industri beku untuk melumpuhkan musuhnya satu per satu. Plotnya sederhana, namun sengaja dibuat demikian—film ini memeluk struktur revenge odyssey yang lurus sekaligus penuh ruang untuk aksi kreatif yang grotesk.

Secara script, Helander masih mempertahankan gaya minim dialog yang menjadi ciri kuat Sisu. Aatami tetap menjadi karakter yang hampir tidak pernah berbicara, dan setiap kata yang keluar hanya menjadi pemicu ketegangan. Namun, screenplay kali ini sedikit lebih ambisius dalam membangun dunia: antagonisnya memiliki motivasi lebih jelas, konflik personal lebih terasa, dan Aatami diberi sedikit kilasan masa lalu untuk memberi lapisan emosional tanpa mengganggu misteri karakter. Meski demikian, script tetap melayani kekasaran visual sebagai pusat kekuatan film, bukan narasinya.

Sinematografi kembali menjadi elemen yang sangat menonjol. Penggunaan lanskap Finlandia yang luas, dingin, dan kejam memberikan nuansa western beku yang khas. Kamera menangkap kontras antara kesunyian alam dan kebrutalan aksi secara efektif: cahaya jingga dari api pembakaran menciptakan siluet Aatami seperti figur mitologi, dan shot close-up terhadap wajah tuanya memperlihatkan kelelahan serta tekad yang tak pernah padam. Secara visual, film ini memperkuat identitasnya sebagai Nordic splatter-western yang unik.

Adegan aksinya berdiri di garis tipis antara brutal, absurd, dan komikal—seperti film pertama, namun kali ini ditingkatkan. Penggunaan practical effects membuat banyak adegan terasa lebih “kasar” dan visceral. Setiap pukulan, tusukan, ledakan, dan tebasan disajikan dengan detail yang membuat penonton meringis.

Helander jelas memahami bahwa penggemar datang untuk menyaksikan kreativitas kekerasan, dan film ini memberikan itu dengan ritme yang lebih rapi daripada pendahulunya. Ada pengejaran di danau beku, duel dalam pabrik kayu yang terbakar, hingga adegan klimaks yang menempatkan Aatami dalam posisi mustahil—hanya untuk ia patahkan dengan kegilaan teknis yang jadi ciri khas waralaba.

Akting Jorma Tommila sebagai Aatami tetap menjadi roh utama film. Dengan ekspresi minimalis dan fisik yang penuh luka, ia menghadirkan karakter yang hampir mitologis namun tetap manusiawi. Lawan mainnya (Stephen Lang)—aktor yang memerankan pemimpin kriminal dalam film ini—berhasil memberikan energi antagonis yang cukup intens, meski tidak sampai meninggalkan kesan sebesar villain di film-film sejenis. Namun, kehadiran tokoh sekutu baru yang lebih muda memberi dinamika emosional yang cukup segar, meski porsinya tetap terbatas.

Screenplay secara keseluruhan terstruktur lebih baik daripada film pertama. Meski sederhana, film ini memiliki tiga babak jelas, eskalasi yang stabil, dan payoff yang memuaskan. Namun, bagi sebagian penonton, alur yang terlalu fokus pada aksi bisa terasa repetitif. Begitu pula dengan gaya hiper-kekerasan yang mungkin tidak cocok untuk penonton umum. Film ini blak-blakan dalam kesadaran dirinya: Sisu adalah film tentang kekerasan estetis, bukan drama moral.

Pada akhirnya, “Sisu: Road to Revenge” adalah sekuel yang memahami DNA waralabanya. Ia tidak mencoba menjadi lebih cerdas dari yang dibutuhkan, tidak berusaha memasukkan komentar sosial berlebihan, dan tidak kehilangan ketegangan primitif yang membuat film pertama menjadi fenomena kultus. Ia hadir sebagai tontonan barbar yang tertata, indah secara visual, dan memuaskan bagi pencinta aksi ekstrem.

Film ini mengingatkan bahwa ketabahan bisa menjadi berkah sekaligus kutukan; ketika hidup dirusak oleh kekejaman, ketabahan berubah menjadi amunisi terakhir untuk mempertahankan kemanusiaan.

“Sisu” pertama berhasil menghidupkan kembali genre aksi brutal berkonsep minimalis. Sekuel ini memperkuat posisi Finlandia sebagai salah satu pusat baru sinema aksi eksperimental. Popularitasnya terus menular di komunitas film global, memperluas definisi “cinema of resilience” dan membuka ruang bagi film-film aksi dengan karakter sunyi yang memiliki kedalaman emosional melalui fisikalitas, bukan dialog.