Di pasir yang tak pernah benar-benar tidur, The Scorpion King (2002) membuka kisahnya seperti dongeng purba yang diceritakan ulang dengan otot, debu, dan gema genderang perang. Film ini lahir dari rahim semesta The Mummy, bukan sebagai lanjutan langsung, melainkan sebagai mitologi pendahulu—sebuah prekuel yang mencoba memberi wajah pada legenda yang sebelumnya hanya muncul sebagai siluet antagonis. Universal Pictures tampaknya paham betul satu hal: penonton awal 2000-an menyukai pahlawan dengan lengan sebesar batu granit dan narasi yang tak terlalu menuntut logika.

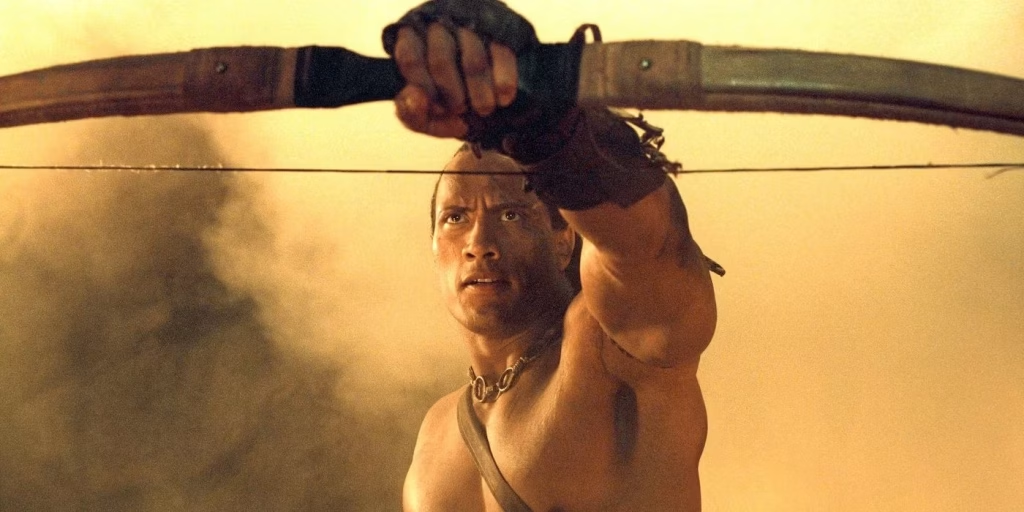

Di situlah Mathayus berdiri. Seorang pembunuh bayaran dari suku Akkadia, yang kelak dikenal sebagai Raja Kalajengking. Ia diperankan oleh Dwayne Johnson—saat itu masih lebih sering disebut The Rock—dalam debut peran utama layar lebarnya. Tubuhnya adalah pernyataan politik film ini: bahwa kekuatan fisik masih menjadi bahasa universal kepahlawanan. Kamera sering berhenti cukup lama pada bahu, dada, dan rahang, seolah ingin meyakinkan penonton bahwa mitos memang seharusnya berwujud demikian.

Kisahnya sendiri bergerak sederhana. Mathayus disewa untuk membunuh seorang peramal yang membantu penguasa lalim, Memnon, menaklukkan berbagai suku. Namun, seperti kisah-kisah kepahlawanan klasik, pedang berubah arah ketika pembunuh bertemu dengan nurani. Peramal itu adalah Cassandra, perempuan dengan masa depan yang selalu bocor ke masa kini. Mathayus gagal membunuhnya, justru jatuh cinta, lalu berbalik melawan Memnon. Dari pengkhianatan kecil itulah lahir legenda besar.

Gaya penceritaan The Scorpion King tidak pernah berpura-pura menjadi sastra tinggi. Ia berjalan cepat, penuh duel, humor kasar, dan dialog yang lebih sering berfungsi sebagai jeda napas ketimbang perenungan. Ada semacam kejujuran di situ. Film ini tahu dirinya apa: hiburan musim panas, tontonan popcorn, kisah balas dendam yang dipoles romansa dan takdir. Sutradara Chuck Russell mengemasnya seperti komik hidup—warna-warna panas, gerak kamera agresif, dan musik yang menghentak.

Namun yang membuat film ini menarik untuk dikenang bukan hanya ceritanya, melainkan posisi historisnya dalam budaya populer. The Scorpion King adalah batu loncatan bagi Dwayne Johnson menuju status bintang global. Ia belum sefasih sekarang dalam memainkan emosi halus, tetapi karismanya sudah terasa. Senyumnya bisa ramah, tatapannya bisa mengancam, dan tubuhnya menjadi pusat gravitasi adegan. Hollywood menemukan jenis pahlawan baru: pegulat yang bisa menjual mitologi.

Dari sisi penerimaan, film ini tidak dimandikan pujian kritikus. Skor IMDb-nya berada di kisaran 5,5 dari 10—angka yang jujur menggambarkan posisinya sebagai film yang disukai sebagian penonton, tetapi dianggap biasa saja oleh banyak pengulas. Kritik umumnya diarahkan pada plot yang klise dan karakter yang tipis. Namun, penilaian semacam itu sering kali luput membaca konteks zamannya. Awal 2000-an adalah era ketika efek visual dan aksi menjadi mata uang utama.

Secara komersial, The Scorpion King justru menunjukkan taringnya. Dengan anggaran sekitar 60 juta dolar AS, film ini meraup pendapatan global lebih dari 180 juta dolar. Sebuah angka yang membuat studio tersenyum lebar. Kesuksesan box office inilah yang kemudian melahirkan serangkaian sekuel dan spin-off, meskipun sebagian besar tidak lagi dibintangi Johnson dan langsung meluncur ke pasar video rumahan. Waralaba telah lahir, meski kualitasnya tak selalu sebanding dengan induknya.

Soal peraihan penghargaan, film ini memang tidak pulang membawa piala prestisius seperti Oscar atau Golden Globe. Namun ia sempat muncul dalam beberapa nominasi dan penghargaan populer, termasuk di ajang Teen Choice Awards, yang lebih mencerminkan selera penonton muda ketimbang penilaian kritis. Dalam kategori film aksi dan aktor pendatang baru, The Scorpion King diingat sebagai produk yang “keren” pada masanya—sebuah pengakuan informal yang sering kali lebih menentukan umur panjang sebuah film dibandingkan trofi berlapis emas.

Yang juga patut dicatat adalah cara film ini memperlakukan dunia kunonya. Meski mengklaim berlatar ribuan tahun sebelum Masehi, ia tidak terlalu peduli pada akurasi sejarah. Mesir, Akkadia, Nubia, dan berbagai elemen budaya dilebur menjadi satu lanskap fantasi. Ini bukan kesalahan, melainkan pilihan estetika. The Scorpion King lebih dekat pada mitologi komik daripada buku sejarah. Ia menawarkan masa lalu yang terasa modern, penuh dialog sarkastik dan nilai-nilai individualisme khas Hollywood.

Dalam gaya majalah TEMPO, film ini bisa dibaca sebagai potret industri hiburan yang sedang mencari arah. Di satu sisi, ada keinginan membangun semesta sinematik—jauh sebelum istilah itu menjadi mantra Marvel. Di sisi lain, ada keyakinan lama bahwa bintang besar dan cerita sederhana sudah cukup. The Scorpion King berdiri di persimpangan itu: belum sepenuhnya sinematik-universe, tetapi lebih dari sekadar film tunggal.

Dua dekade setelah rilisnya, film ini mungkin tampak usang dalam efek visual dan ritme cerita. Namun sebagai artefak budaya, ia menyimpan nilai nostalgia dan signifikansi industri. Ia menandai kelahiran seorang bintang dan memperlihatkan bagaimana mitos bisa dijual ulang kepada generasi baru. Mathayus mungkin fiktif, tetapi jalur yang dibuka film ini nyata: dari pasir gurun menuju karpet merah Hollywood.

Pada akhirnya, The Scorpion King tidak meminta kita untuk mengingatnya sebagai mahakarya. Ia cukup puas dikenang sebagai tontonan yang bekerja sesuai niatnya. Di tengah debu dan darah, ia menawarkan hiburan lurus ke depan. Dan mungkin, dalam kesederhanaan itulah, legenda kecilnya bertahan.