Black Lives Matter menyadarkan banyak orang di belahan dunia lain bahwa rasisme ada di depan matanya sendiri. Contohnya di Australia. Perdana Menteri Australia Scott Morisson mendapat kecaman publik dalam salah satu wawancaranya. “There was no slavery in Australia.”

Ucapan tersebut diralat pada tanggal 12 Juni setelah ia mengucapkan permohonan maaf. Pernyataan bahwa tidak ada perbudakan di Australia seakan menganggap bahwa rasisme tak pernah ada di sana. Padahal, ada beberapa kesamaan antara Australia dengan Amerika.

Pertama adalah kasus kematian pada kaum minoritas yang melibatkan kepolisian. Kita tahu bagaimana kematian Breonna Taylor, George Floyd, hingga Eric Garner terjadi. Bahkan kasus Breonna lebih menyedihkan lagi. Ia mati tertembak delapan kali oleh polisi yang menerobos masuk ke rumahnya. Padahal ia bukan terduga pelaku kasus kriminal apapun. Hal serupa juga terjadi di Australia. Contohnya Tanya Day, seorang perempuan Aborigin. Ia meninggal setelah ditahan polisi.

Alasan penahannya adalah mabuk di tempat umum. Tanya saat itu tidak sadarkan diri di dalam kereta. Ia dijemput polisi pukul 3 sore dan dimasukkan ke dalam sel. Polisi mengaku berniat melepaskannya pukul 8 malam tapi ia sudah dalam kondisi penuh darah. Ambulance baru datang 1 jam kemudian. Katanya, ia berdarah karena jatuh di dalam sel dan baru diketahui polisi berjam-jam kemudian. Tanya pun meninggal dunia. Semua bermula karena Tanya berada dalam kondisi tidak sadar di dalam kereta, bukan perbuatan kriminal lainnya.

Kecurigaan bahwa ini adalah bagian dari rasisme yang sistematis tentu muncul. Ditambah lagi rasisme terhadap kaum Aborigin bukanlah hal baru atau sesuatu yang terjadi tanpa sengaja satu dua kali saja. Contohnya Violet West yang berusia 87 tahun. Ia mengaku diculik sejak usia lima tahun untuk dijadikan budak. Rumah perbudakan itu berada di Kota Cootamundra. Di sana ia dan anak-anak perempuan Aborigin lainnya diajari berbagai pekerjaan domestik untuk melayani kulit putih. Ia sempat kabur tapi tertangkap lagi. Violet lalu dikunci dalam ruangan berhari-hari tanpa kasur ataupun makanan.

Sejak 1900-an, para budak Aborigin hanya mendapatkan gaji sebesar 3% dari pendapatan total pekerja kulit putih. Tak hanya itu saja, sistem yang dibuat sengaja memastikan para budak ini tetap miskin walau bekerja seumur hidup mereka. Kebanyakan dari para Aborigin tidak menerima langsung gaji dari para tuan kulit putihnya. Mereka hanya mendapatkan uang saku dan gaji yang sebenarnya “diurus” negara. Tentunya, mereka tak mendapatkan kembali uang tersebut. Kalaupun mereka menutut upah, banyak yang meninggal sebelum mendapatkan uang yang tersebut.

Kasus ini disebut sebagai wages stolen alias upah yang dicuri. Violet sendiri akhirnya mendapatkan ganti rugi atas perbudakan yang ia alami dari negara beberapa tahun lalu. Negara membayarnya sebesar 78 ribu dolar. Bahkan kompensasi bagi beberapa orang dapat mencapai setengah juta dolar. Namun semua itu tak sebanding dengan penderitaan yang mereka dapatkan seumur hidup. Selain karena diculik dan dipisahkan dari keluarga sejak usia anak-anak, mereka pun mengalami berbagai jenis kekerasan baik secara fisik, mental, maupun seksual.

Ternyata hal ini tak hanya terjadi para orang Aborigin yang memang menghuni Australia sejak 60.000 tahun lampau. Sementara orang kulit putih baru mendiami benua itu sekitar 500 tahun ke belakang juga melakukan apa yang mereka sebut blakcbirding trade. Mereka menculik, menipu, atau memaksa orang-orang di Kepulauan Pasifik untuk bekerja di Australia. Jumlahnya puluhan ribu orang. Lima belas ribu di antaranya meninggal karena berbagai penyakit. Mereka dipekerjakan di kebun dan tambang.

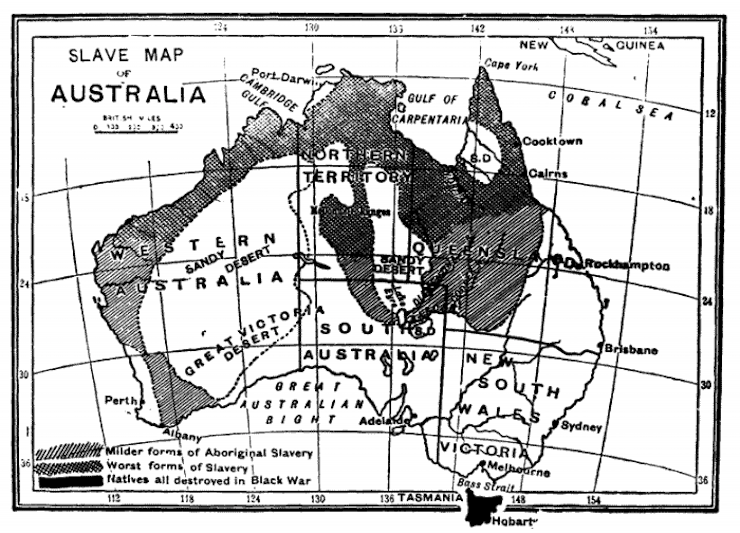

Slave ap in Australia | Picture from Creative Spirit

Istilah blackbirding alias burung hitam ini sebenarnya adalah sebutan dari pada kulit putih kepada orang-orang Aborigin dan Kepulauan Pasifik. Bahkan sempat ada aturan yang mengizinkan orang-orang Aborigin untuk ditembak setiap terlihat di depan mata. Pembunuhan terhadap Aborigin maupun orang-orang Kepulauan Pasifik menjadi semacam rekreasi. Mereka juga dihargai berdasarkan kualitas fisiknya. Budak laki-laki yang kuat dihargai 5 hingga 19 dolar. Sementara perempuan Tahiti yang dianggap cantik dapat dihargai hingga 32 dolar.

Penderitaan kaum Aborigin tidak sampai di sini saja. Mereka juga menghadapi genosida. Namun, kata genosida menjadi sesuatu yang diingkari dalam buku-buku sejarah Australia. Tercatat ada 270 pembantaian massal selama 140 tahun yang dilakukan untuk membasmi orang-orang Aborigin. Semua dimulai di tahun 1794 yang awalnya dilakukan oleh tentara Inggris. Menurut kulit putih, benua Australia ditemukan oleh seorang penjelajah Inggris bernama James Cook. Sama seperti mereka menganggap Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus. Padahal, itu bukan tanah tak berpenghuni.

Pemerintah setempat sendiri bertanggung jawab terhadap pembantaian pada orang Aborigin setidaknya hingga tahun 1920. Seringkali alasan yang digunakan untuk membantai adalah pembalasan dendam.

Mereka menuduh orang Aborigin membunuh atau mencuri dari kulit putih. Bahkan untuk menutupi kejahatan mereka, di tahun 1927, mayat orang-orang Aborigin yang dibunuh itu dibakar. Walaupun perbudakan dan pembataian telah dilarang, orang Aborigin tetap menderita sampai sekarang. Tahun 2004 hingga 2014 saja dilaporkan 235 orang menjadi korban perbudakan.

Hingga kini dampaknya masih dirasakan oleh orang Aborigin. Sebagai suku nomaden, mereka dipaksa untuk mengikuti pola hidup kulit putih. Mereka menetap dan harus beradaptasi. Padahal mereka telah hidup ribuan tahun dengan mengumpulkan makanan.

Akibat rasisme pula mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan tak mampu mengakses makanan. Kondisi kesehatan mereka diperburuk dengan kondisi mental yang tertekan karena dianaktirikan di tanahnya sendiri. Selain itu mereka juga sulit mendapatkan rumah, mengakses fasilitas umum, hingga mendapatkan layanan medis.