Di layar gelap bioskop, Death Wish selalu datang sebagai bisikan yang tidak nyaman: bagaimana jika hukum gagal, dan seseorang memilih menjadi hakim bagi dirinya sendiri?

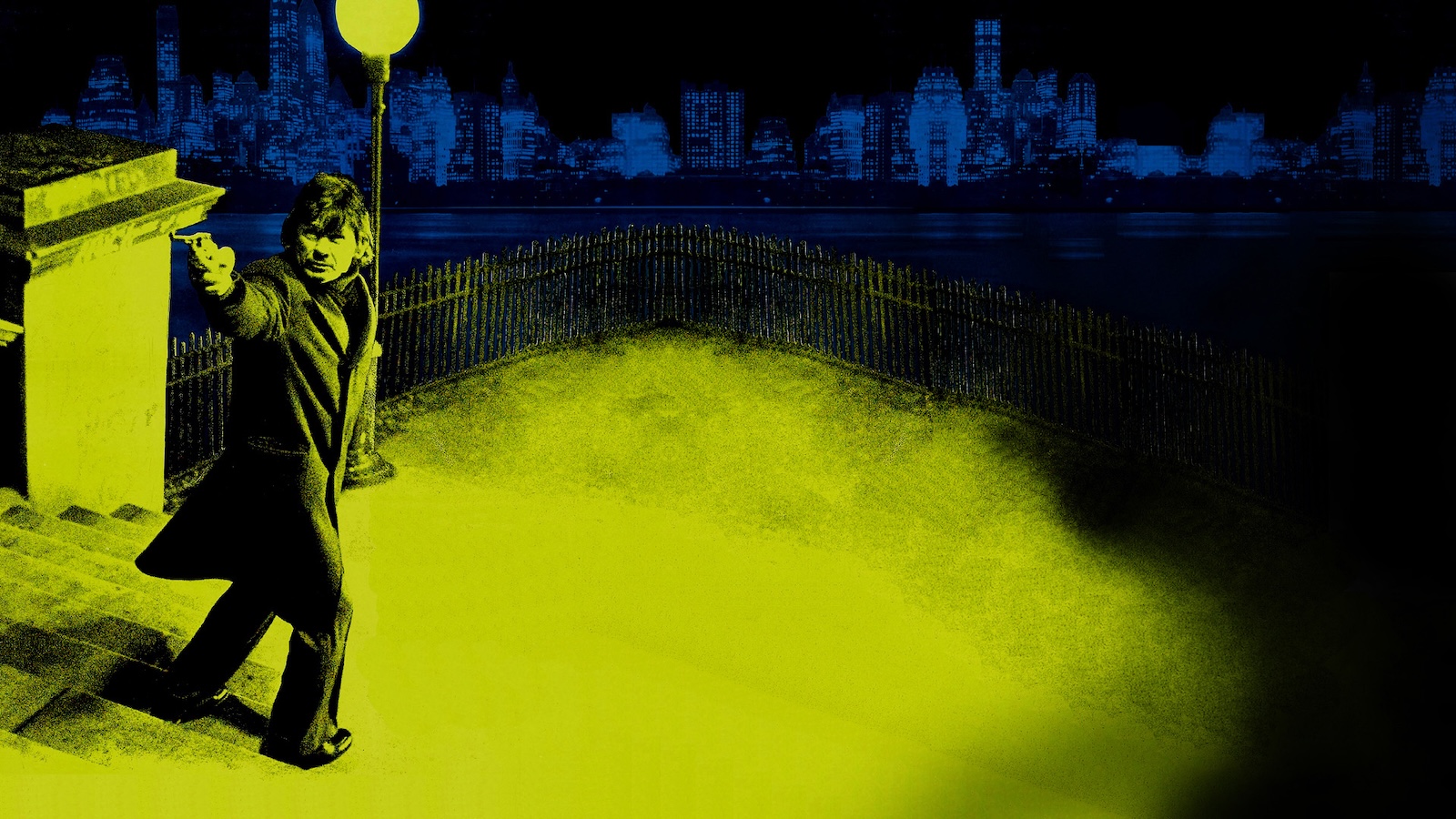

Pertanyaan itu pertama kali menggema pada 1974, ketika Charles Bronson berjalan sendirian di lorong-lorong New York yang muram. Empat dekade kemudian, pertanyaan yang sama diulang—kali ini dengan Bruce Willis, di Chicago yang lebih rapi namun tak kalah dingin.

Dua film, dua zaman, satu kegelisahan yang tak pernah benar-benar usai.

Kota yang Kehilangan Rasa Aman

Death Wish (1974) lahir dari kota yang sedang sakit. New York kala itu dikenal sebagai simbol krisis urban Amerika: kriminalitas tinggi, polisi kewalahan, dan rasa aman menjadi barang langka. Bronson memerankan Paul Kersey, seorang arsitek kelas menengah yang hidupnya runtuh setelah istrinya dibunuh dan putrinya diperkosa.

Kamera Michael Winner tidak berusaha memoles luka itu. Ia justru menelanjangi ketakutan kota, memperlihatkan jalanan yang kotor, lampu redup, dan wajah-wajah asing yang terasa mengancam. Dalam lanskap seperti itu, vigilante terasa bukan sebagai pilihan ekstrem, melainkan sebagai jalan pintas yang menggoda.

Paul Kersey dan Lahirnya Vigilante Sunyi

Bronson, dengan rahang mengeras dan tatapan dingin, menghadirkan Kersey sebagai figur pendiam. Ia tidak berkoar, tidak berpidato soal moral. Kekerasan yang ia lakukan terasa mekanis, nyaris datar—sebuah respons dingin atas dunia yang lebih dulu kejam.

Di sinilah kekuatan film 1974 itu: ia tidak meminta simpati, hanya mengajak penonton menyaksikan bagaimana seorang warga biasa tergelincir menjadi algojo. Amerika yang menonton kala itu terbelah. Sebagian mengecam film ini sebagai glorifikasi kekerasan; sebagian lain menerimanya sebagai katarsis—pelepasan amarah kolektif.

Dunia yang Lebih Terang, Kekerasan yang Berbeda

Empat puluh empat tahun kemudian, Death Wish (2018) muncul dalam dunia yang berbeda. Kota-kota Amerika sudah lebih terang, kamera pengawas di mana-mana, dan hukum tampil lebih sistematis. Namun, rasa tidak aman tetap ada, kini dipicu oleh berita viral, teror acak, dan kecemasan rumah tangga.

Bruce Willis memerankan Paul Kersey versi baru: seorang ahli bedah trauma yang setiap hari melihat tubuh manusia rusak di ruang operasi. Ia hidup di Chicago modern, dengan rumah nyaman dan keluarga yang tampak aman—hingga kekerasan masuk tanpa permisi.

Eli Roth, sutradara yang dikenal lewat film horor eksplisit, memilih pendekatan yang lebih rapi dan konvensional. Kekerasan dalam versi Willis terasa lebih “sinema aksi”: tembakan lebih bersih, ritme lebih cepat, dan humor gelap sesekali menyelip.

Willis sendiri tidak membawa aura kesunyian seperti Bronson. Ia adalah bintang era Die Hard, dengan persona pahlawan yang familier. Akibatnya, Kersey versi 2018 terasa lebih mudah diterima sebagai vigilante yang “benar”, bukan warga biasa yang tersesat.

Dari Ketidaknyamanan ke Kepuasan Penonton

Perbedaan ini mencerminkan perubahan selera publik. Jika film 1974 memancing ketidaknyamanan, versi 2018 cenderung menawarkan kepuasan. Penonton tahu ke mana cerita akan bergerak dan apa yang akan terjadi pada para penjahat.

Dunia yang ditampilkan lebih tertata, sehingga vigilante tampak sebagai anomali yang bisa “dikendalikan”. Kritik pun berdatangan. Banyak yang menilai film ini kehilangan ambiguitas moral yang dulu membuat Death Wish relevan dan mengganggu.

Namun, ada benang merah yang mengikat keduanya: kegagalan institusi. Baik New York 1970-an maupun Chicago 2010-an digambarkan sebagai tempat di mana hukum datang terlambat. Polisi ada, prosedur berjalan, tetapi keadilan tidak pernah benar-benar menyentuh korban.

Dalam celah itulah vigilante lahir. Perbedaannya, film 1974 menampilkan celah itu sebagai jurang gelap yang menelan manusia; film 2018 menyajikannya sebagai lorong yang bisa dilewati dengan senjata dan tekad.

Dari sisi sinematik, Death Wish versi Bronson lebih kasar dan nyaris dokumenter. Pengambilan gambar jalanan terasa seperti potongan realitas, bukan set yang dipoles. Musiknya minimal, memberi ruang pada sunyi yang mencekam.

Versi Willis, sebaliknya, tampil lebih glossy. Sinematografi bersih, scoring lebih tegas, dan adegan aksi dirancang untuk memacu adrenalin. Ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal sikap: film lama ingin mengganggu; film baru ingin menghibur.

Respons kritik mencerminkan jarak itu. Death Wish (1974) meraih skor IMDb sekitar 6,9 dan memicu perdebatan panjang tentang etika vigilante. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk nyaman.

Death Wish (2018) menerima skor lebih rendah, sekitar 6,3, dan banyak kritik menyoroti ketidakpekaannya terhadap konteks kekerasan senjata di Amerika modern. Ketika isu penembakan massal menjadi luka terbuka, film tentang main hakim sendiri terasa kurang reflektif.

Fantasi Keadilan yang Tak Pernah Benar-Benar Usai

Namun, menyandingkan keduanya memberi kita cermin tentang perubahan masyarakat. Bronson berbicara kepada Amerika yang marah dan putus asa; Willis berbicara kepada Amerika yang sinis dan lelah.

Keduanya sama-sama bertanya: sejauh mana individu boleh melangkah ketika negara gagal? Jawaban yang diberikan berbeda. Film 1974 meninggalkan pertanyaan itu menggantung, tak nyaman. Film 2018 cenderung menutupnya dengan kepuasan naratif.

Pada akhirnya, Death Wish bukan hanya tentang senjata dan balas dendam. Ia adalah potret kegelisahan kolektif. Ketika rasa aman rapuh, fantasi vigilante selalu menemukan penontonnya. Bedanya, pada 1974 fantasi itu datang sebagai peringatan gelap; pada 2018, ia hadir sebagai hiburan yang relatif aman.

Dua film ini, jika dibaca bersamaan, menunjukkan bahwa zaman boleh berubah, teknologi boleh maju, tetapi pertanyaan tentang keadilan—dan godaan untuk mengambilnya sendiri—tetap berulang, menunggu dijawab oleh generasi berikutnya.