Bagi orang Indonesia yang melewati 1998, krisis ekonomi bukan sekadar catatan di buku sejarah. Ia adalah wajah panik di antrian beras Bulog, angka rupiah yang berubah setiap jam, dan berita kerusuhan yang membakar layar televisi. Dari Jakarta yang bergolak, kita menyaksikan bagaimana nilai tukar runtuh dan rezim lama tumbang.

Dua dekade kemudian, dua film dari belahan dunia berbeda mencoba membekukan momen krisis mereka sendiri: The Big Short dari Amerika Serikat, yang merekam kejatuhan pasar keuangan global 2008, dan Default dari Korea Selatan, yang membedah detik-detik menjelang runtuhnya ekonomi Negeri Ginseng pada 1997. Menontonnya dengan ingatan 1998 di kepala, terasa seperti membuka kembali luka yang belum benar-benar sembuh—hanya saja kali ini, cerita itu datang dalam bahasa asing, dari panggung yang berbeda, tetapi dengan gema yang sama.

Cr. Paramount Pictures

The Big Short karya Adam McKay memotret krisis finansial global 2008 dari jantung Wall Street. Film ini mengajak penonton menyusuri lorong-lorong perbankan Amerika melalui mata para pemain pinggiran—orang-orang yang dianggap nyeleneh, bahkan gila, karena berani mempertaruhkan uang melawan pasar perumahan yang katanya tak mungkin roboh. Mereka adalah manajer hedge fund eksentrik, analis independen, dan dua investor muda yang secara kebetulan menemukan pintu masuk ke dunia pertaruhan miliaran dolar. Ceritanya memandang sistem dari luar, seperti mengintip mesin raksasa yang diam-diam menggilas rakyat biasa.

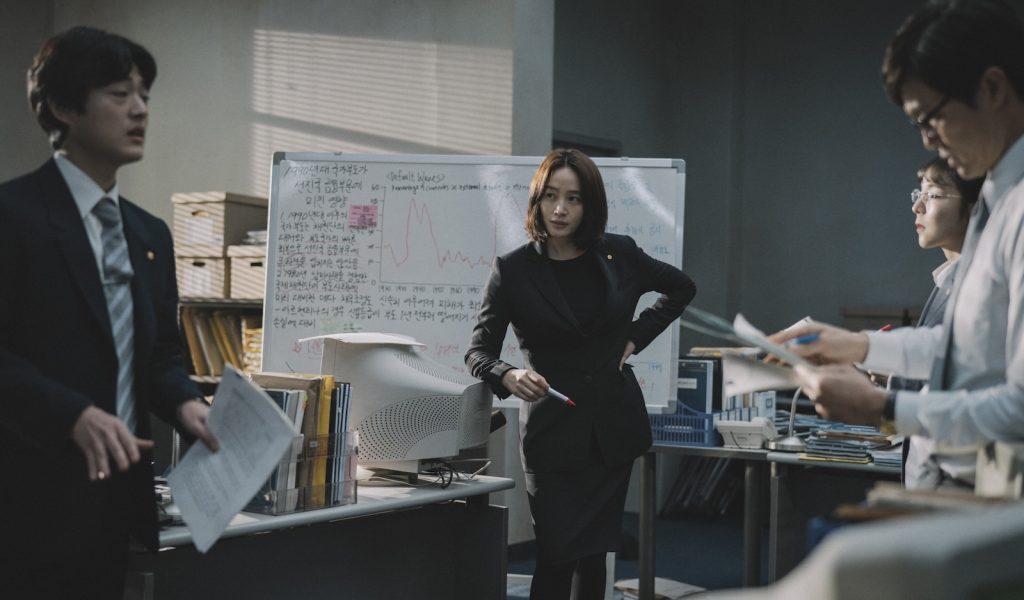

Sebaliknya, Default menempatkan penonton di ruang rapat yang mencekam. Tokoh utamanya, Han Si-hyun, adalah pejabat Bank Sentral Korea yang harus menimbang nasib bangsa di hadapan utusan IMF dan para bankir besar. Semua keputusan dibuat di meja yang sama, dengan bahasa diplomasi yang dingin dan nada ancaman yang samar. Namun, di luar gedung pemerintah, film ini juga mengikuti pedagang kecil yang kehidupannya digulung badai krisis—narasi yang menghubungkan tingkat elite dengan penderitaan di jalanan.

Gaya penceritaan keduanya pun jauh berbeda. The Big Short memecah dinding keempat, menyelipkan cameo Margot Robbie di bak mandi atau chef Anthony Bourdain di dapur, menjelaskan jargon keuangan dengan humor yang tak lazim untuk film ekonomi. Penonton tertawa, tetapi juga marah, karena di balik kelucuan itu tersimpan gambaran tentang kerakusan sistemik. Default menanggalkan segala bentuk komedi. Film ini berjalan dengan ketegangan politik yang pekat, nyaris seperti thriller, di mana detak jam lebih menyerupai dentang bom waktu yang siap meledak.

Tema besarnya pun berbeda. The Big Short adalah kisah tentang keserakahan yang disengaja—sebuah kastil pasir bernilai triliunan dolar yang dibangun di atas pondasi rapuh, dan dibiarkan runtuh demi keuntungan segelintir orang. Default menyoroti ketergantungan struktural sebuah negara terhadap modal asing, dan bagaimana resep ekonomi neoliberal dipaksakan lewat perjanjian utang. Yang satu menyorot “sistem yang dirancang untuk gagal demi keuntungan”, yang lain memotret “negara yang dipaksa tunduk untuk bertahan hidup”.

Perbedaan rasa ini juga terasa di ujung cerita. The Big Short menutup kisahnya dengan nada sinis: para tokoh utama kaya raya, tetapi sistem tetap berjalan seperti semula. Tak ada hukuman berarti, hanya ancaman bahwa krisis serupa akan terulang. Default memberi ruang bagi kebanggaan nasional—Korea Selatan berhasil melunasi utang IMF lebih cepat dari jadwal—namun tetap meninggalkan rasa pahit, karena rakyat membayar dengan kehilangan pekerjaan, rumah, dan masa depan.

Menonton keduanya berurutan seperti bercermin di dua permukaan berbeda. The Big Short memantulkan wajah kerakusan global, sementara Default memperlihatkan rapuhnya kedaulatan ekonomi. Hollywood memilih menghibur sambil mengajar, mengubah angka-angka rumit menjadi lelucon yang menusuk. Perfilman Korea menulisnya sebagai drama nasional: dingin, tegang, dan sarat air mata. Namun keduanya, pada akhirnya, berbicara tentang hal yang sama: krisis tidak pernah sekadar angka. Ia adalah kisah tentang siapa yang membuat keputusan, siapa yang menanggung akibat, dan siapa yang berhak menulis narasinya di layar lebar.

Menyaksikan The Big Short dan Default membuat kita sadar betapa dua industri film besar berani menatap langsung wajah krisis mereka sendiri, meski wajah itu penuh keriput keburukan. Amerika menggambarkannya dengan satire yang tajam, Korea Selatan dengan drama yang getir. Keduanya mengajak penonton untuk bukan hanya mengingat, tapi juga mengerti: siapa yang mengambil keputusan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menjadi korban.

Indonesia punya krisisnya sendiri, bahkan lebih besar luka sosialnya. 1998 adalah titik patah bangsa ini: ekonomi runtuh, harga melesat, kerusuhan pecah, dan sebuah rezim panjang tumbang. Namun di layar lebar, peristiwa itu jarang dibicarakan secara utuh. Ia hadir hanya sebagai latar samar—adegan protes di jalan, kurs rupiah di papan berita—tanpa menyentuh jantung cerita. Trauma nasional itu seolah terlalu panas untuk disentuh, atau terlalu rumit untuk dijadikan tontonan massal.

Barangkali di situlah letak perbedaan kita. Amerika dan Korea berani mengabadikan krisis mereka menjadi karya, membiarkan publik menatap kembali masa kelam tanpa tabir. Kita, sebaliknya, masih mengelilingi peristiwa 1998 seperti berjalan di sekitar kawah yang belum benar-benar padam. Mungkin, suatu hari nanti, sinema Indonesia akan punya The Big Short atau Default versinya sendiri—film yang bukan hanya menceritakan keruntuhan angka, tetapi juga keruntuhan harapan, dan bagaimana bangsa ini mencoba membangunnya kembali dari puing-puing. Sampai saat itu tiba, krisis kita tetap menjadi cerita yang lebih sering dibisikkan ketimbang diproyeksikan di layar lebar.